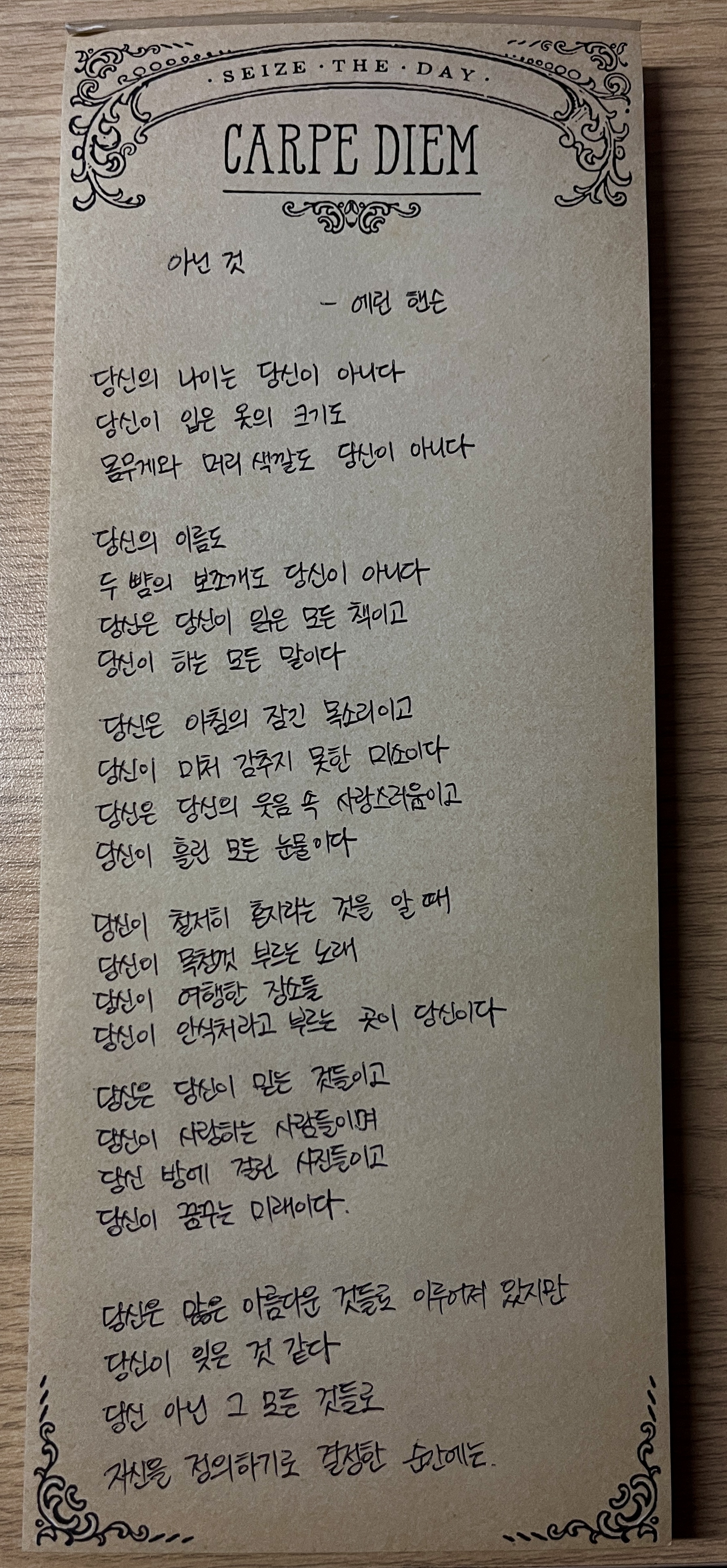

자기소개를 하면 대개

나에 대한 정보로서 납득되기 쉬운

익숙한 라벨부터 꺼내 놓는다

이름, 나이, 거주지, 학교, 직업.

그러고도 모자란 분량을 채우며

공통 분모를 찾으려고 꺼내 놓는

취미 활동, 음악과 음식 같은 취향들.

그러고도 더 이상 할 말이 없어서

내가 이렇게 재미없고

별 볼 일 없는 사람이구나 하고

생각이 들 때 이 시를 떠올릴 수 있다면.

나를 채우는 많은 아름다운 것들은

대개 소중한 것들이어서

꺼내놓는다는 게 왠지 조심스럽고,

그게 반복되다 보니

어느 순간부터 떠오르지 않는 거 아닐까?

"나는 이런 사람이에요"라고 말을 하는 그 순간에는.

'생각하는 여유 한 술 뜨는 숟가락' 카테고리의 다른 글

| Wander to Wonder (5) | 2024.09.23 |

|---|---|

| 무엇을 골라야 잘 골랐다고 소문이 날까? (0) | 2024.08.19 |

| [한 페이지 철학 8/365] 성찰되지 않은 삶 (0) | 2024.07.09 |

| [한 페이지 철학 7/365] 나는 ㅇㅇ한다 고로 나는 존재한다 (0) | 2024.07.08 |

| [한 페이지 철학 6/365] 딜레마 (0) | 2024.07.07 |